犬の症例

脊髄腫瘍の症例 柴犬 9歳齢

2ヵ月より頚部を痛がるようになり、その後は徐々に四肢の麻痺の症状が認められるようになりました。

最近ではふらついたり転んだりと、だんだん歩行に障害が出てきていました。麻痺により爪先を引きずってしまうことで、足先にも傷ができていました。

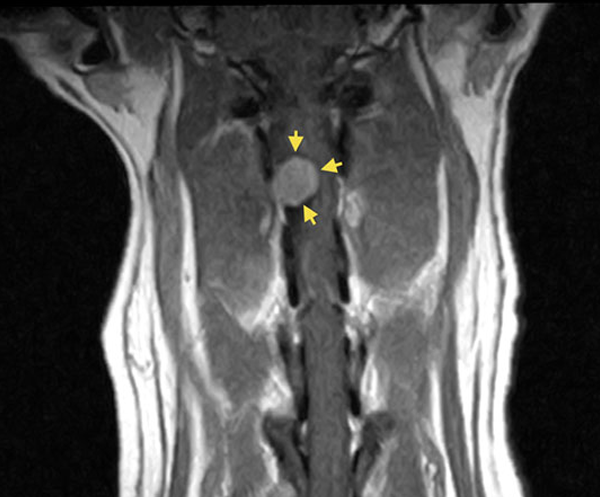

MRI検査を受けた結果、第1~2頚髄に腫瘍が見つかり、手術をするため当院へ来院されました。

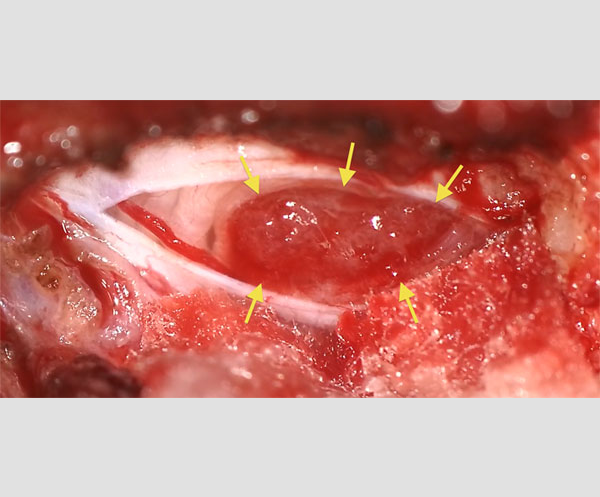

腫瘍は脊髄を包んでいる硬膜と呼ばれる膜の内側にできていましたので、手術用顕微鏡を使って正常な神経を傷つけないように摘出しました。

腫瘍による脊髄の圧迫がなくなったことで神経の機能にも回復が見られ、2週間後の抜糸の時にはまだ少し麻痺が残っていましたが、術前に比べずいぶん軽快に歩けるようになりました。

病理検査の結果は「硬膜腫」でした。

髄膜腫は脳や脊髄を包んでいる髄膜から発生する腫瘍です。犬の神経系にできる腫瘍では最も一般的で、脳にできることもあります。高齢で多く、できる部位によって歩行異常、発作、行動異常などが認められます。

前肢のナックリング

傷ができた爪先

MRI画像

硬膜内の腫瘍

動脈管開存症(PDA:Patent Ductus Arteriosus)

出生前の胎児は肺呼吸をしていないため、肺へ流れる血液は動脈管を通過して全身に血液を送る大動脈へと流れます。

動脈管は出生後、肺呼吸をはじめるとすぐに閉鎖し、その役割を終えます。

動脈管開存症は出生後も動脈管が開いたまま残存している疾患(先天性心奇形)です。

動脈管開存症は犬に認められる先天性心奇形で最も多く発生します。血液が動脈管を介して流れる結果、心臓への負担がかかり最終的には心不全によって死に至ります。

本疾患の治療は開存したままの動脈管を閉鎖することが有効です。

動脈管の閉鎖には、胸を切開し心臓の近くにある動脈管を直接閉鎖する方法(開胸施術)と、末梢の動脈からカテーテルを使って血管内から動脈管内に「詰め物」をする方法(インターベンション)があります。

インターベンションによる手術は侵襲が小さく、動物への負担は開胸手術に比較して少なく済みます。